上司が信用できないから退職したい…

信用できない上司とは関わりたくない…

上司が信用できない人だと、仕事や会社に対するモチベーションが下がり、退職を真剣に考える方もいるはずです。

信頼できない上司のもとで働き続けるべきか、それとも新しい環境を探すべきか、迷うのではないでしょうか。

はじめまして。転職サポーターのゆうきです。

フリーターから就職した経験や転職経験、人事目線を活かして働き方や転職に関する記事を執筆しています。

この記事では、「上司が信用できない場合に退職すべきか」という疑問に着目し、会社を辞めた方がいいサインや辞める前にやるべきことをまとめました。

また、退職理由の書き方や面接対策についてもご紹介します。

退職を決断する前に、職場環境や自身の状況を冷静に分析し、退職の判断基準を明確にすることが重要です。

-

上司と信頼関係が破綻した場合の退職判断

-

信用できない上司のストレスやキャリアへの影響

-

退職理由の整理や転職活動の準備方法

-

信頼できる転職エージェントの選び方と活用方法

上司が信用できないなら退職すべきか?判断基準を徹底解説

- 信用できない上司がストレスになる理由

- 上司を信用できない(合わない)のは自分が悪い?

- そもそも上司を信用できないから辞めるはアリ?

- 会社を辞めた方がいいサイン

- 合わない職場と判断する基準

- ダメな上司の共通点・特徴を徹底解説

信用できない上司がストレスになる理由

信用できない上司がいると、職場でストレスが大きくなります。その理由は、主に以下の3つに分類できます。

仕事の指示や評価に対する疑念

まず、上司への不信感は、仕事の指示や評価に対する疑念を生み出します。

これにより、仕事に集中できず、生産性が低下します。また、信頼関係が築けないことで、相談や報告がしづらくなり、孤立感を感じることもあります。

精神的な負担が増える

上司の態度や行動が原因で、精神的な負担が増えるケースもあります。

例えば、不公平な評価や理不尽な指示を受けると、自分の努力が報われないと感じることがあります。

このような状況が続くと、自己肯定感が低下し、仕事への意欲を失うことにつながります。

職場全体の雰囲気にも影響

上司との関係性が悪化すると、職場全体の雰囲気にも影響を与えます。

チーム内でのコミュニケーションが不足したり、不満が広がったりすることで、職場環境そのものが悪化する可能性があります。

結果として、個人だけでなくチーム全体のパフォーマンスにも影響を及ぼします。

上司を信用できない(合わない)のは自分が悪い?

もしかすると、「上司と合わないのは自分のせいかもしれない」と感じる人もいるのではないでしょうか。

もちろん、自身が改善すべき点もあるかもしれませんが、自分が100%悪いということはありません。自分自身を責めず、客観的に状況を分析することが大切です。

その理由として、人間関係は双方の相性やコミュニケーションスタイルによって影響されるものだからです。

上司との相性が悪い場合、それは単なる性格の違いであることも少なくありません。また、上司側に問題があるケースも多く見受けられます。

不公平な態度やハラスメント行為など、自分ではどうしようもない要因も存在します。

具体例として、「自分ばかり厳しく指導される」と感じている場合、それは上司の指導方法に問題がある可能性があります。

このような場合、自分一人で解決しようとせず、人事部門や信頼できる同僚に相談することで解決策を見つけることができます。

そもそも上司を信用できないから辞めるはアリ?

結論から言うと、「上司を信用できないから退職する」という選択肢は十分にアリです。ただし、その決断は慎重になるべきです。

職場での人間関係、上司との信頼関係は、仕事の満足度や成果に大きく影響します。

その関係が破綻している場合、退職を検討するのは自然な流れと言えますが、同時にその決断が自分のキャリアや生活にどのような影響を与えるかを冷静に考える必要があります。

現状維持はストレスや自己成長の停滞につながる

上司を信用できない環境に留まる場合、長期的なストレスや自己成長の停滞につながる可能性があります。

例えば、不公平な評価や理不尽な指示が続くと、自分の努力が報われないと感じ、仕事へのモチベーションが低下し、最終的には心身の健康にも悪影響を及ぼします。

信頼できない上司のもとでは、自分のキャリアパスが見えなくなることもあります。

昇進やスキルアップの機会を奪われる可能性があるため、その職場に留まるメリットが薄れてしまいます。

退職するリスク

一方で、退職にもリスクはあります。経済的な負担や転職活動への時間と労力が必要になるため、きちんと準備をすることが大切です。

また、新しい職場でも同じような問題が発生する可能性を考慮し、自分自身の行動や価値観を見直すことも重要です。

「上司との信頼関係が築けなかった原因は何か」「自分にも改善すべき点があったのか」を振り返ることで、次の職場で同じ失敗を繰り返さない準備をすることができます。

退職を決める基準例

具体的な例として、「上司から理不尽な指示ばかり受けている」「評価基準が曖昧で努力が認められない」といった状況では、新しい環境への移行を真剣に検討する価値があります。

この際、退職理由を明確にし、次の職場でどのような働き方をしたいか目標を設定しておくことが大切です。

退職という選択肢は最終手段ですが、自分自身の健康やキャリアを守るためには必要な場合もあります。

そのため、一人で悩まず信頼できる人や専門家に相談することがおすすめです。

転職エージェントやキャリアコンサルタントなどプロフェッショナルの意見を取り入れることで自分に合った解決策や次のステップへの道筋が見えてくるでしょう。

会社を辞めた方がいいサイン

会社を辞めるべきかどうか悩むとき、いくつかの明確なサインに気づくことが重要です。これらのサインを見逃さないことで、無理な働き方を続けるリスクを減らせます。

結論としては、健康やキャリアに悪影響が出ている場合は退職を検討するべきです。

身体的・精神的な健康への影響

例えば、頻繁に体調を崩したり、仕事のことを考えると不安や憂鬱な気持ちになる場合、それは明確な危険信号です。また、睡眠不足や食欲不振が続く場合も注意が必要です。

キャリアの停滞や成長機会の欠如

自分のスキルが活かされていないと感じたり、昇進や評価が不公平である場合、その職場で働き続けるメリットは少ないと言えます。

特に、自分の目標や価値観と会社の方向性が大きく異なる場合は要注意です。

具体例として、「上司から理不尽な指示ばかり受ける」「チーム内で孤立している」といった状況では、自分自身を守るために行動を起こす必要があります。

これらのサインを無視すると、長期的には健康やキャリアに深刻な影響を及ぼす可能性があります。

合わない職場と判断する基準

合わない職場とは、主に自分の価値観や目標と職場環境が大きく異なる場合を指します。

例えば、仕事内容が自分のスキルや興味に合っていない場合、それだけでストレスを感じることがあります。これは仕事の満足度に大きく影響します。

また、人間関係も重要な基準です。同僚や上司とのコミュニケーションがうまくいかず、不満や孤独感を抱える場合、それは職場環境とのミスマッチを示しています。

さらに、労働条件も無視できません。不適切な給与体系や過度な残業が続く場合、自分の生活に悪影響を及ぼします。

このような状況では、長期的に働き続けることは難しくなります。

具体例として、「毎日仕事が苦痛で仕方ない」「会社の方針に納得できない」といった感情が頻繁に湧く場合、それは合わない職場である可能性が高いです。

このような状況では、自分自身の価値観や目標を再確認し、新しい環境への移行を検討することがおすすめです。

ダメな上司の共通点・特徴を徹底解説

ダメな上司には共通する特徴があります。結論から言うと、不公平で自己中心的な態度を取る上司は信頼関係を築くことが難しいため要注意です。

例えば、特定の社員だけ優遇したり、曖昧な基準で評価する上司は部下に不満やストレスを与えます。

また、自己中心的で部下の意見を聞かない上司も問題です。このような態度ではチーム内のコミュニケーションが不足し、生産性が低下します。

ハラスメント行為もダメな上司の特徴です。暴言や嫌味など精神的な攻撃だけでなく、不適切な要求や圧力も含まれます。

このような行動は部下の健康やモチベーションに深刻な影響を与えます。

具体例として、

- 部下の成功より自分の利益優先

- 問題解決より責任転嫁ばかりする

などの行動がある上司とは、信頼関係を築くことが難しく、長期的にはキャリアに悪影響を与える可能性が高いと言えます。

上司を信用できない人が退職する前にやるべき事と疑問点を深堀り

- 退職理由の書き方

- 退職理由の面接での伝え方と注意点

- やばい上司が怖くて退職できない時の対処法

- 上司に暴言を吐かれたらどうするべき?

- 上司に暴言を吐いた。どうなる?

- 上司が嫌いで限界。関わりたくないときはどうしたらいい?

- 上司にクビと言われた場合の対応策

- 信頼できる転職エージェントの選び方

退職理由の書き方

上司と合わないことを理由に退職する場合、退職理由の伝え方には注意が必要です。結論としては、ネガティブな印象を与えないよう、前向きな表現に変換することが大切です。

退職理由がネガティブな内容だと、次の職場での印象が悪くなる可能性があります。

特に「上司と合わない」という表現は、採用担当者に「人間関係のトラブルを起こしやすい人」と誤解されるリスクがあります。

そのため、退職理由をポジティブに言い換えることが重要です。

ポジティブな退職理由例

「新しい環境でスキルを磨きたい」「キャリアアップを目指したい」といった表現が効果的です。自分の成長意欲を伝えられるだけでなく、前職への批判を避けることができます。

また、「仕事内容が自分のスキルと合わなかったため、新しい挑戦をしたい」といった具体的な理由も説得力があります。

一方で、退職理由を書く際には事実を歪めないよう注意する必要があります。

例えば、上司との関係が原因であっても、それを直接的に記載するのではなく、

と表現することで、誠実さを保ちながらポジティブな印象を与えることができます。

退職理由の面接での伝え方と注意点

面接で退職理由を聞かれた際には、誠実さと前向きさを両立した回答が求められます。

結論としては、上司との問題を直接的に語らず、自分の成長やキャリアアップに焦点を当てることが大切です。

基本的に面接官は、応募者の人間性や適応力を重視します。「上司と合わなかった」という理由だけでは、自分本位な印象を与える可能性があります。

そのため、退職理由は「自分が何を目指しているか」にフォーカスして伝えるべきです。

具体例として、「これまでの経験から新しい分野に挑戦したい」「より専門性の高いスキルを身につけたい」といった表現が効果的です。

また、「前職では学びが多かったが、自分の目標に合った環境でさらに成長したい」という言い回しも好印象につながります。

面接における注意点

前職や上司への批判は避けるべきです。「評価制度に不満があった」「上司との関係がうまくいかなかった」などネガティブな発言は控えましょう。

また、一貫性も重要です。履歴書やエントリーシートに記載した内容と矛盾しないよう準備しておく必要があります。

上司が怖くて退職できない時の対処法

上司が怖くて退職できない場合は、自分一人で抱え込まず、信頼できる相談相手や専門家に助けを求めることが重要です。

退職を決めているにも関わらず、上司への恐怖心から行動できない状態では、精神的な負担は増す一方です。

このような状況では冷静な判断が難しくなるため、一人で解決しようとせず周囲のサポートを活用することが大切です。

例えば、人事部門や労働組合など社内の相談窓口に相談する方法があります。

また、家族や信頼できる友人にも状況を共有することで、新たな視点やアドバイスを得られる場合があります。

深刻な場合には、労働基準監督署や弁護士など外部機関への相談も選択肢となります。

退職手続きを進めるときの注意点

退職手続きを進める際には慎重さも必要です。

例えば、「上司から嫌味や暴言ばかり受けている」という場合でも感情的にならず、事実関係を記録しておくことで後々役立つことがあります。

また、有給休暇など自分の権利を活用しながら転職活動を進めることで、安全に次のステップへ進む準備もできます。

やばい上司に暴言を吐かれたらどうするべき?

職場で上司から暴言を受けた場合は、記録を残しながら適切な相談先に助けを求めることが重要です。

暴言はハラスメントの一種です。放置すると精神的な負担が増すだけでなく、職場環境全体にも悪影響を及ぼします。

特に、繰り返し暴言を受ける場合には、自分の健康やキャリアに深刻な影響が出る可能性があります。

暴言を受けた際には、その内容や状況を詳細に記録しておくことが有効です。

例えば、

といった形で記録を残します。こうした記録は後々相談する際の証拠として役立ちます。

また、冷静さを保ちながら対応することも大切です。感情的に反応すると状況が悪化する可能性があるため、一時的に距離を置くなどの方法も検討してください。

暴言を受けた際の相談先

暴言への対応には相談先の選択も重要です。社内の人事部門や労働組合などの相談窓口を活用することで、問題解決への道筋が見えてきます。

また、外部機関である労働基準監督署や弁護士への相談も選択肢となります。

上司に暴言を吐いたらどうなる?

上司に対して暴言を吐いてしまった場合、その後の対応によって自分の立場や評価が大きく変わります。

そのため、自分の行動について誠実に謝罪し、その原因と改善策について冷静に説明することが求められます。

職場では上下関係が重要視されるため、上司への暴言は規律違反とみなされる可能性があります。このような行動は信頼関係を損ない、自分自身の評価にも悪影響を及ぼします。

ただし、その背景に正当な理由やストレス要因があった場合には、それについて適切に伝えることで理解される余地もあります。

例として、「感情的になり『無能だ』と言ってしまった」というケースでは、その発言によって職場内で孤立したり懲戒処分につながる可能性があります。

この場合には、自分自身の行動について真摯に反省し、「感情的になってしまい申し訳ありません」と謝罪することから始めてください。

また、「仕事量や環境によるストレスから感情的になった」と背景について説明し、それについて改善策を提案することで誠意を示すことも重要です。

謝罪後には同じ問題が繰り返されないよう自己管理能力を向上させる努力も必要です。

例えば、ストレス管理法やコミュニケーションスキルを学ぶことで、自分自身の成長につながります。

上司が嫌いで限界!関わりたくないときはどうしたらいい?

上司が嫌いで関わりたくない場合は、自分自身を守るために距離を置きつつ、具体的な改善策を考えることが重要です。

上司への強い嫌悪感は、精神的な負担を増大させ、仕事のモチベーションや健康に悪影響を及ぼします。

こうした状況を放置すると、長期的には職場環境全体にも悪影響が出る可能性があります。

まずは物理的・心理的に距離を置く方法があります。

例えば、業務上のコミュニケーションを必要最低限に抑えたり、メールやチャットなど間接的な手段でやり取りをすることで負担を軽減できます。

また、信頼できる同僚や上司以外の管理職に相談し、自分の状況を共有することも有効です。

一方で、問題解決には自分自身の行動も見直す必要があります。

例えば、「嫌い」という感情だけでなく、その原因を具体的に分析し、改善できる部分があるかどうかを考えることが大切です。

また、自分の価値観や目標と職場環境が合っているか再確認し、必要であれば転職も視野に入れるべきです。

上司にクビと言われた場合の対応策

上司に「クビだ」と言われた場合は、自分の権利を守りながら事実関係を確認し、必要な手続きを進めることが重要です。

まず、突然の解雇通告は法律違反である可能性があります。

日本では労働契約法によって解雇には正当な理由が必要とされており、不当解雇の場合には法的措置を取ることが可能です。

そのため、感情的にならず冷静に対応することが必要です。

例えば、上司から言われた内容や状況を記録することが重要です。

といった形で詳細な記録を残します。その後、人事部門や労働組合など社内の相談窓口に状況を報告し、公平な視点で対応してもらうことができます。

不当解雇の可能性がある場合は

不当解雇の可能性がある場合には外部機関への相談も検討してください。

労働基準監督署や弁護士など専門家に相談することで、自分の権利を守るための具体的なアクションプランを提示してもらえます。

また、有給休暇や退職金など自分の権利についても確認しておくと安心です。

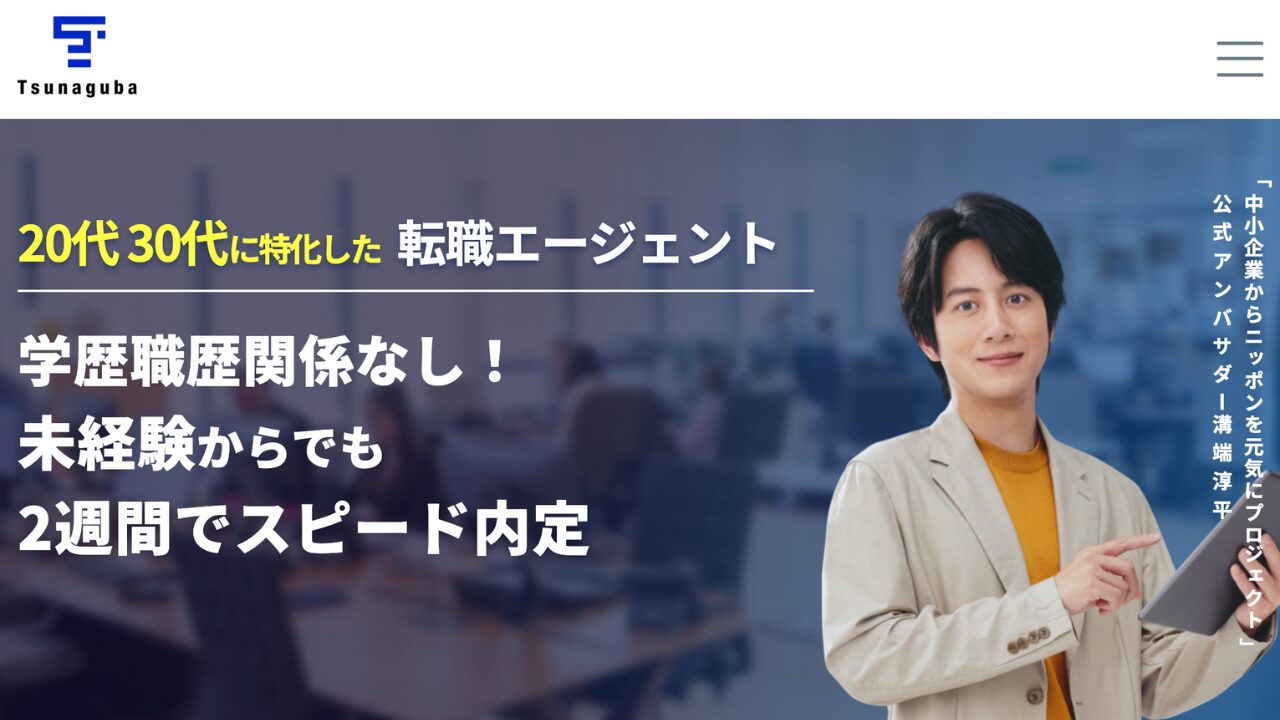

信頼できる転職エージェントの選び方

転職活動を成功させるためには、信頼できる転職エージェントを活用することが大切です。自分の目標や価値観に合ったエージェントを選ぶことで効率的な転職活動につながります。

転職エージェントは、求人情報だけでなくキャリア相談や面接対策など幅広いサポートを提供します。

しかし、自分に合わないエージェントでは十分な支援が受けられない可能性があります。そのため、慎重に選ぶことが非常に大切です。

ここでは、サポート力が高く信頼できる転職エージェントをお伝えします。

とくにおすすめできるのは、以下の転職サービスです。

- ツナグバ

- 就職カレッジ(ジェイック)

ツナグバは、株式会社ツナグバが運営する、20代から30代の転職(とくにはじめての転職)に強い転職エージェントです。

登録すると、専門のアドバイザーが完全無料で、仕事探しから応募書類作成、面接対策など、内定までをサポートしてくれます。

平均して1ヶ月程度で転職先が決まる人が多く、最短では2週間で内定を獲得したケースもあり、サポート体制が非常に充実しています。

取り扱っている求人数は、常時1万社以上。紹介される仕事の質も高く、長く安定して働ける職場が多い印象です。

「土日休みが良い」「ワークライフバランスを重視したい」「キャリアアップしたい」などの希望にもきちんと対応してくれるため、満足度の高いエージェントです。

簡単に登録できるので、まずはキャリアアドバイザーに相談してみましょう。

また、経験やスキルに不安がある方や社会人経験3年未満で転職をする方におすすめしたいのは、「就職カレッジ(ジェイック)」というエージェント系サービスです。

就職カレッジは、未経験者や第二新卒者を専門にサポートしている転職エージェントです。

公式サイトでは「フリーターや大学中退の就職」を売りにしていますが、正社員経験3年未満の転職(第二新卒)にも非常に力を入れているサービスです。

社会人経験が少ない20代は転職に苦戦するケースは多いですが、就職カレッジの場合、

- 未経験OKの企業を紹介

- 書類審査なし

- 就職講座を実施

このようなサポートをしてくれるので、転職成功率も上がります。

また、就職カレッジは全国で数十社しか国が認定していない「職業紹介優良事業者」なので、安心して転職活動を進められるのもポイントです。

就職カレッジの対応エリアは以下のとおり。

山形 福島 茨城 栃木

群馬 埼玉 千葉 東京

神奈川 新潟 石川 山梨

長野 岐阜 静岡 愛知

三重 滋賀 大阪 兵庫

奈良 和歌山 岡山 広島

福岡 熊本

(※対応地域は変わる可能性あり)

正社員経験が3年未満で転職をする場合は就職カレッジに登録しておきましょう。

まずは1〜2社登録して自分に合うエージェントを見つけましょう!

まとめ:上司が信用できないなら退職すべき?判断基準と辞める前にやるべきこと

最後に今回の記事をまとめます。

-

信用できない上司との関係は長期的なストレスにつながる

-

上司への不信感は仕事のモチベーションを低下させる

-

信頼関係がない環境ではキャリア成長の機会が減少する

-

理不尽な指示や不公平な評価が続く場合は要注意

-

上司との問題が健康に悪影響を及ぼすこともある

-

退職には経済的リスクや転職活動の負担が伴う

-

転職前に退職理由をポジティブに整理することが必要

-

新しい職場で同じ問題を繰り返さない準備が重要

-

「上司と合わない」という理由は面接で直接伝えない方が良い

-

転職活動では自分のスキルや目標を明確にするべき

-

信頼できる転職エージェントや専門家に相談するのがおすすめ

-

現状維持が自分の成長や健康を妨げる場合は退職を検討する

-

上司との問題解決が難しい場合、転職は選択肢の1つとなる

-

自分自身の価値観や目標を再確認して行動することが大切

-

退職理由や転職先選びには慎重な計画と準備が必要