「職場で仕事振られないのはパワハラ?」

「仕事量が多い人と少ない人の違いは?」

仕事量が少ないと、「自分は職場で必要とされていないのでは」と不安になりますよね。

はじめまして。転職サポーターのゆうきです。

フリーターから就職した経験や転職経験、人事目線を活かして働き方や転職に関する記事を執筆しています。

この記事では、自分だけ仕事量が少ない理由や仕事を振られない人の特徴、そしてすぐにできる解決策3選を紹介します。

仕事量が少ない理由にはいくつかのパターンがあり、特徴を理解し行動を変えることで状況を改善できます。

- 自分だけ仕事量が少ない理由や背景

- 仕事を振られない人の特徴

- 仕事量が少ないときの不安やストレス

- 状況を改善するための具体的な解決策

自分だけ仕事量が少ないと感じる理由とは

「自分だけ仕事量が少ない」と感じると不安になりますよね。同じ職場で働いているのに、なぜ自分だけ暇なのかと悩む人は少なくありません。

ここでは、その背景や原因について詳しく解説します。

仕事量が少ない人の共通点

仕事量が少ないと感じる人には、いくつかの共通点があります。

まず、受け身の姿勢が目立つことが挙げられます。自分から仕事を探したり、積極的にアピールしたりすることが苦手な人は、どうしても仕事を振られにくくなります。

また、職場での役割や担当業務が限定されている場合も、仕事量が少なくなりがちです。

例えば、特定の業務だけを任されている場合や、他の人が忙しいプロジェクトに関わっている場合、自分だけ手持ち無沙汰になってしまうことがあります。

他にも、上司や同僚とのコミュニケーションが不足していると、仕事の情報が回ってこないこともあります。

このような環境では、仕事量の差が生まれやすくなります。

職場で「自分はいらない」と感じる

仕事量が少ないと、「自分は職場で必要とされていないのではないか」と不安になることがあります。この感情の背景には、職場の人間関係や評価制度が影響している場合があります。

例えば、上司や同僚が特定の人にばかり仕事を振る傾向がある場合、疎外感を感じやすくなります。

また、過去にミスをした経験があると、重要な仕事を任されなくなることもあります。このような状況が続くと、「自分は職場にいらない存在なのかもしれない」と感じてしまいます。

しかし、実際には業務のタイミングや偶然が重なっただけの場合も多いです。一時的な状況であることも多いため、必要以上に自分を責めないことが大切です。

仕事を振られない原因とパワハラの可能性

仕事を振られない原因には、個人の行動や職場の文化が関係しています。

例えば、指示待ちの姿勢や消極的な態度は、上司から「頼みにくい」と思われる原因になります。

また、職場の雰囲気や人間関係が悪い場合、特定の人にだけ仕事を振らないという「パワハラ」に近い行為が行われることもあります。

パワハラの一種として「業務からの排除」があります。これは、意図的に仕事を与えず、精神的に追い詰める行為です。

もし、業務指示が極端に少ない、または全くない状態が続く場合は、パワハラの可能性も考えられます。

このような場合は、社内の相談窓口や信頼できる上司に相談することが重要です。自分の行動だけで解決できない場合もあるため、早めの対応が必要です。

仕事を任されやすい人の特徴

仕事を任されやすい人にはいくつかの共通点があります。

- 自分から積極的に声をかける

- 仕事の進捗や成果をしっかりと報告する

- 困った時は早めに相談する

- 周囲のサポートを惜しまない

- 新しいことにチャレンジする姿勢がある

このような人は、上司や同僚から「頼りになる」「安心して仕事を任せられる」と思われやすいです。積極性や協調性が評価され、自然と仕事量も増えていきます。

また、仕事の優先順位を考えて効率よく動ける人も、信頼を集めやすいです。

「忙しいのに手伝ってくれる」「いつも前向き」といった印象が、さらに仕事を任される要因になります。

自分だけ仕事量が少ない場合に感じる不安とストレス

仕事量が少ないと、単に暇になるだけでなく、さまざまな不安やストレスを抱えることもあります。

この章では、心理的な影響やキャリアへの不安、仕事量が少ないことのメリット・デメリットについて解説します。

「自分だけ暇」の状況がもたらす心理的影響

仕事量が少ないと「自分だけ暇だ」と感じやすくなります。この状況は、周囲の同僚が忙しそうにしている場合ほど強く感じるものです。

「何か忘れている仕事があるのでは」「自分は役に立っていないのでは」といった不安が頭をよぎります。

暇な時間が長く続くと、自己肯定感が下がることもあります。「自分は必要とされていない」と思い込み、職場での存在意義を見失いやすくなります。

このような心理的な負担が積み重なると、仕事への意欲やモチベーションも低下しやすくなります。

また、周囲の目が気になり、「サボっていると思われていないか」「評価が下がるのでは」といったプレッシャーも感じやすくなります。こうした心理的影響は、日々のストレスとして蓄積されていきます。

評価やキャリアへの不安

仕事量が少ない状態が続くと、評価やキャリアへの不安も大きくなります。

「このままでは昇進や昇給のチャンスが減るのでは」「周囲からやる気がないと思われてしまうのでは」といった心配が絶えません。

仕事を任される機会が少ないと、スキルアップや経験値を積むチャンスも減ります。将来的に転職や異動を考えたとき、「実績が少ない」「アピールできる成果がない」といった問題に直面することもあります。

また、評価制度が明確でない職場では、仕事量の少なさがどのように評価に影響するのか分かりにくい場合もあります。

不透明な評価基準が、さらなる不安を生む原因となります。

メリットとデメリット

仕事量が少ないことには、デメリットだけでなくメリットも存在します。

まず、残業や休日出勤が少なく、プライベートの時間を確保しやすい点は大きなメリットです。心身の健康を保ちやすく、趣味や自己投資の時間も作りやすくなります。

一方で、デメリットも無視できません。仕事の達成感や成長実感が得られにくく、やりがいを感じにくいことが挙げられます。

また、前述の通り評価やキャリア面での不安もつきまといます。

仕事量が少ない状況をどう捉えるかは人それぞれですが、メリットとデメリットを冷静に見極めることが大切です。

自分にとってどちらが重要かを考え、今後の行動に活かしましょう。

仕事量が少ない人がやるべき解決策3選

仕事量が少ないと感じている人でも、行動を変えることで状況を改善できます。

ここでは、すぐに実践できる3つの具体的な解決策を紹介します。自分に合った方法を見つけて、職場での存在感ややりがいを取り戻しましょう。

上司や同僚への相談・コミュニケーション

仕事量が少ないと感じたとき、まず大切なのは上司や同僚とのコミュニケーションです。 自分の現状や悩みを素直に伝えることで、上司も状況を把握しやすくなります。

「今の業務量では手が空いている時間が多い」「もっと仕事を任せてほしい」と具体的に伝えることがポイントです。

相談する際は、単に「暇だ」と伝えるのではなく、「自分ができること」「挑戦したい業務」など前向きな姿勢を示しましょう。

上司も「やる気がある」と感じれば、新しい仕事を任せるきっかけになります。

また、同僚に「何か手伝えることはありませんか」と声をかけるのも効果的です。

コミュニケーションを積極的に取ることで、チーム内での信頼関係も深まります。結果的に、仕事を振られやすい環境が整っていきます。

自分から仕事を取りに行く

受け身の姿勢から一歩踏み出し、自分から仕事を取りに行くことも重要です。

例えば、定期的に業務の進捗を確認し、空き時間ができたら「次に何をすれば良いか」を自分で考えて動く習慣をつけましょう。

- 社内の業務リストやタスク管理ツールをチェックする

- 新しいプロジェクトや業務に自ら立候補する

- 業務マニュアルや手順書の改善提案をする

- チームのサポート役を申し出る

このような行動は、上司や同僚からの信頼を得るだけでなく、自分自身の成長にもつながります。積極的な姿勢を見せることで、自然と仕事量も増えていくはずです。

スキルアップや自己成長のための取り組み

仕事量が少ない時期は、自己成長のチャンスでもあります。

空いた時間を活用してスキルアップに取り組むことで、将来的なキャリアにもプラスになります。

- 資格取得やオンライン講座の受講

- 社内研修や勉強会への参加

- 業務に役立つITスキルや語学力の向上

- 業界の最新情報やトレンドのキャッチアップ

自分の強みや興味に合わせて学びを深めることで、今後新しい仕事を任される可能性も広がります。

また、自己成長の実感が得られることで、モチベーションの維持にもつながります。

仕事量が少ない時期を「成長のための準備期間」と前向きに捉え、積極的に行動することが大切です。

職場で「自分だけ仕事量が少ない」と感じた時の注意点

仕事量が少ないと感じたとき、焦って行動する前に注意すべきポイントがあります。 無理に仕事を増やすことが正解とは限りません。

ここでは、冷静な判断や職場環境の見直し、転職や異動を考えるべきケースについて解説します。

無理に仕事を増やすべきかの判断基準

仕事量が少ないと「もっと仕事を増やさなければ」と思いがちです。しかし、無理に業務を引き受けることで、かえって自分を追い込むリスクもあります。

まずは現在の業務内容や自分のキャパシティを客観的に見直しましょう。

- すでに担当している業務を丁寧にこなしているか

- 新しい仕事を増やしても品質を保てるか

- 体調やメンタルに無理がないか

これらを確認した上で、余裕があれば新しい仕事に挑戦するのが理想です。無理をして体調を崩したり、ミスが増えると本末転倒です。

自分のペースを大切にしながら、できる範囲で行動しましょう。

職場環境や人間関係の見直し

仕事量が少ない原因が自分だけにあるとは限りません。職場の環境や人間関係が影響している場合も多いです。

例えば、上司が特定の人にばかり仕事を振る傾向がある、チーム内のコミュニケーションが不足しているなどの問題が考えられます。

このような場合は、職場全体の業務配分やコミュニケーションのあり方を見直すことも大切です。

信頼できる同僚や上司に相談し、現状を共有することで改善の糸口が見つかることもあります。

また、職場での評価制度や役割分担が不明確な場合は、上司に「どのような役割を期待されているのか」を聞いてみるのも有効です。

自分の立ち位置を明確にすることで、仕事量の調整もしやすくなります。

転職や異動も視野に入れるべきケース

どんなに努力しても仕事量が増えない、または職場環境が改善しない場合は、転職や異動も選択肢の一つです。

自分の成長やキャリアアップを考えたとき、今の職場が合わないと感じるなら、環境を変えることも前向きな決断です。

- 長期間にわたり仕事量が極端に少ない

- パワハラや不公平な扱いが続いている

- スキルアップやキャリア形成が難しい

このような場合は、転職エージェントに相談したり、社内の異動制度を活用したりするのもおすすめです。

新しい環境で自分の力を発揮できるチャンスを探してみましょう。

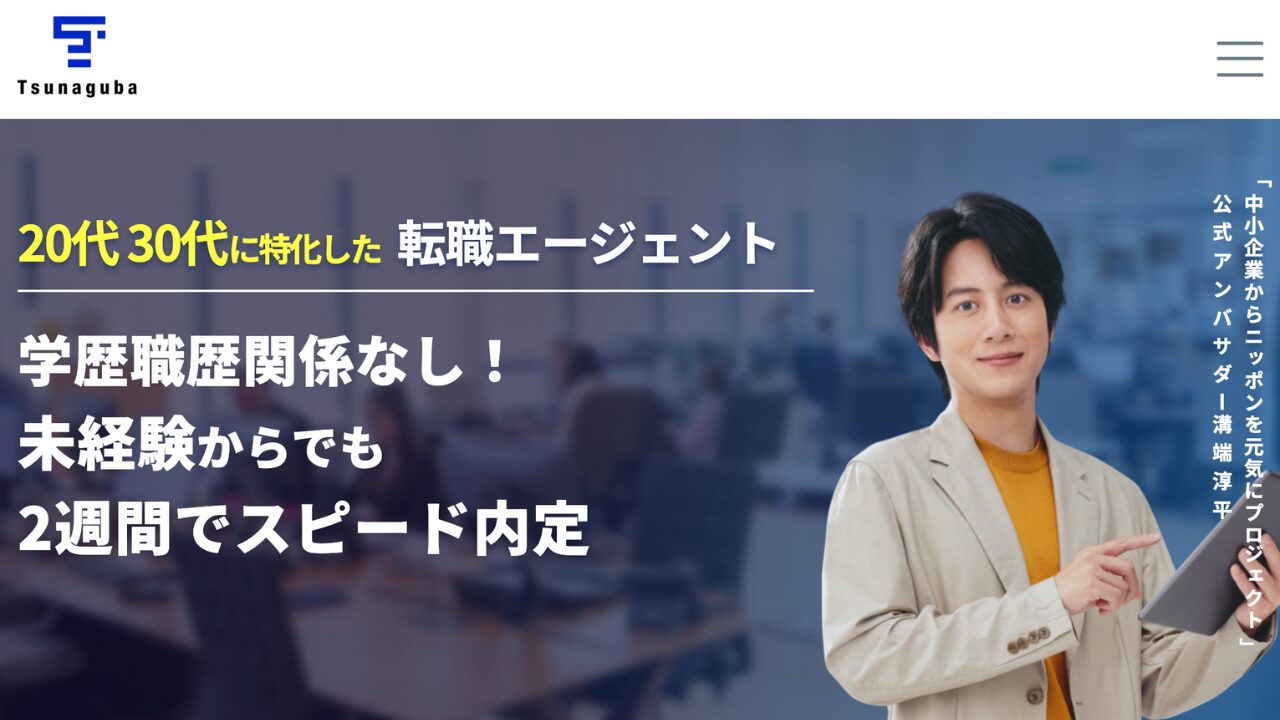

登録しておきたいサポート力の高い転職エージェント

とくにおすすめできるのは、以下の転職サービスです。

- ツナグバ

- 就職カレッジ(ジェイック)

ツナグバは、株式会社ツナグバが運営する、20代から30代の転職(とくにはじめての転職)に強い転職エージェントです。

登録すると、専門のアドバイザーが完全無料で、仕事探しから応募書類作成、面接対策など、内定までをサポートしてくれます。

平均して1ヶ月程度で転職先が決まる人が多く、最短では2週間で内定を獲得したケースもあり、サポート体制が非常に充実しています。

取り扱っている求人数は、常時1万社以上。紹介される仕事の質も高く、長く安定して働ける職場が多い印象です。

「土日休みが良い」「ワークライフバランスを重視したい」「キャリアアップしたい」などの希望にもきちんと対応してくれるため、満足度の高いエージェントです。

簡単に登録できるので、まずはキャリアアドバイザーに相談してみましょう。

また、経験やスキルに不安がある方や社会人経験3年未満で転職をする方におすすめしたいのは、「就職カレッジ(ジェイック)」というエージェント系サービスです。

就職カレッジは、未経験者や第二新卒者を専門にサポートしている転職エージェントです。

公式サイトでは「フリーターや大学中退の就職」を売りにしていますが、正社員経験3年未満の転職(第二新卒)にも非常に力を入れているサービスです。

社会人経験が少ない20代は転職に苦戦するケースは多いですが、就職カレッジの場合、

- 未経験OKの企業を紹介

- 書類審査なし

- 就職講座を実施

このようなサポートをしてくれるので、転職成功率も上がります。

また、就職カレッジは全国で数十社しか国が認定していない「職業紹介優良事業者」なので、安心して転職活動を進められるのもポイントです。

就職カレッジの対応エリアは以下のとおり。

山形 福島 茨城 栃木

群馬 埼玉 千葉 東京

神奈川 新潟 石川 山梨

長野 岐阜 静岡 愛知

三重 滋賀 大阪 兵庫

奈良 和歌山 岡山 広島

福岡 熊本

(※対応地域は変わる可能性あり)

正社員経験が3年未満で転職をする場合は就職カレッジに登録しておきましょう。

まずは1〜2社登録して自分に合うエージェントを見つけましょう!

自分だけ仕事量が少ないと感じる人に多い疑問

- 仕事ができる人の業務量は?

- 一日何もしないのはアリ?

- 仕事をやめたほうがいいサインは?

- 干されやすい人の特徴は?

仕事ができる人の業務量は?

仕事ができる人は、一般的に業務量が多くなりやすい傾向があります。

その理由は、周囲からの信頼が厚く、仕事を頼まれやすいことや、仕事のスピードが速いため手が空きやすいことが挙げられます。

また、重要な仕事や責任あるプロジェクトを任されることが多く、自ら新しい課題を見つけて取り組む姿勢も特徴です。

一方で、仕事を断れない「NOと言えない性格」や完璧主義な傾向があると、必要以上に業務を抱え込みやすくなります。

業務量が多いことは信頼の証ですが、負担が大きくなりすぎると不満やストレスの原因になるため、適切な業務分担やチーム全体でのスキルアップも重要です。

一日何もしないのはアリ?

一日何もしないことに対して罪悪感を感じる人は少なくありませんが、適度な休息は心身のリフレッシュにとって必要です。

疲れているときはしっかり休むことでパフォーマンスの回復やストレスの軽減につながります。

ただし、業務時間中に何もしない状態が続く場合は、周囲からの印象や評価に影響することがあります。

上司や同僚に手伝えることがないか声をかけるなど、前向きな行動も大切です。

仕事をやめたほうがいいサインは?

仕事をやめたほうがいいサインには、以下のようなものがあります。

- 会社の人間関係が悪化している

- 仕事に対するモチベーションが著しく低下している

- ハラスメントが横行している

- 長時間労働や残業が常態化している

- 体調不良や精神的な不調が続いている

- 仕事の成果が正当に評価されない

- 成長やスキルアップを感じられない

- 会社の将来性や自身のキャリアに不安を感じる

これらのサインが複数当てはまる場合は、無理をせず転職や休職を検討することも選択肢となります。

干されやすい人の特徴は?

仕事で干されやすい人には以下のような特徴があります。

- 仕事が遅くミスが多い

- コミュニケーションが不足している

- 受け身で自ら行動しない

- 仕事への熱意や責任感が感じられない

- 不平不満やネガティブな発言が多い

- 上司や同僚との関係が悪い

- 優秀すぎて上司に嫉妬される場合もある

干されてしまうと、重要な仕事を任されなくなり、成長やキャリアアップの機会を失うリスクが高まります。

改善のためには、積極的なコミュニケーションやスキルアップ、協調性を意識することが大切です。

まとめ:自分だけ仕事量が少ない理由と解決策3選|仕事を振られない人の特徴とは?

いかがでしたか?この記事では、自分だけ仕事量が少ないと感じる原因や、仕事を振られやすい人の特徴、具体的な解決策3選について解説しました。

周囲との仕事量の差に悩み、不安を感じることは誰にでもあることです。しかし、自分だけ仕事量が少ない状況は、行動次第で変えることができます。

この記事で紹介した方法を参考に、前向きな一歩を踏み出してみてください。この記事が、あなたの悩み解決のヒントになれば幸いです。

最後に今回の記事をまとめます。

- 受け身の姿勢が仕事量の少なさにつながりやすい

- 限定的な業務や役割が手持ち無沙汰の原因となる

- コミュニケーション不足で仕事の情報が回ってこないことがある

- 特定の人にばかり仕事が集中する職場では疎外感を感じやすい

- 過去のミスが原因で重要な仕事を任されなくなる場合がある

- 一時的な業務の偏りや偶然も要因となりうる

- 指示待ちや消極的な態度は上司から頼みにくい印象を与える

- パワハラの一種として業務から排除されるケースも存在する

- 仕事量が少ないと自己肯定感が下がりやすい

- 評価やキャリアへの不安が強くなりやすい

- プライベートの時間を確保しやすいというメリットもある

- 仕事の達成感ややりがいを感じにくくなるデメリットがある

- 上司や同僚への積極的な相談が状況改善の第一歩となる

- 自分から仕事を取りに行く姿勢が信頼獲得につながる

- スキルアップや自己成長のための時間として活用できる