新卒で退職してニートだけどこれからどうしたらいい?

新卒入社した会社をすぐ辞めたけど再就職できる?

新卒でニートになってしまうと、キャリアをやり直せるか不安になりますよね。「また正社員になれるのか」「自分を雇ってくれる会社があるのか」と悩むはずです。

はじめまして。転職サポーターのゆうきです。

フリーターから就職した経験や転職経験、人事目線を活かして働き方や転職に関する記事を執筆しています。

僕もフリーターだった経験があるので、その気持ちはよくわかります。

しかし、新卒ですぐに会社を辞めたばかりなら、まだまだいくらでもやり直すチャンスはあります。悩んでいるよりは、就職に向けて動き出したほうが良いです。

この記事では、僕の就活経験と人事目線をもとに、新卒でニートになった人が必ず押さえておきたい就活術をまとめました。

ニートから「やり直し」を成功させるには、しっかりコツをおさえて就活を進めることが大切です。難しいことはないので、参考にしてもらえたら嬉しいです。

-

早期行動が再就職成功の鍵となる

-

若いほど未経験者採用枠で有利

-

ニート期間が長引くと就職率が低下する

-

面接で退職理由をポジティブに伝えるコツ

新卒で退職してニートになったときの対処法

- 再就職を目指すなら早めに動き出すことが大切

- 退職理由をフォローすることが就職成功のカギ

- 新卒就活との違いを理解して就活を進める

- 就活は1人で悩まないことが大切|挫折を防ぐコツ

再就職を目指すなら早めに動き出すことが大切

最初に押さえておきたいのは、新卒ニートが再就職を目指すなら早めに行動したほうが良いということです。

その理由はズバリ、就活に関しては以下のような傾向があるからです。

- 若いほうが優遇されやすい

- ニート期間は短いほうがチャンスがある

- モチベーションが下がりにくい

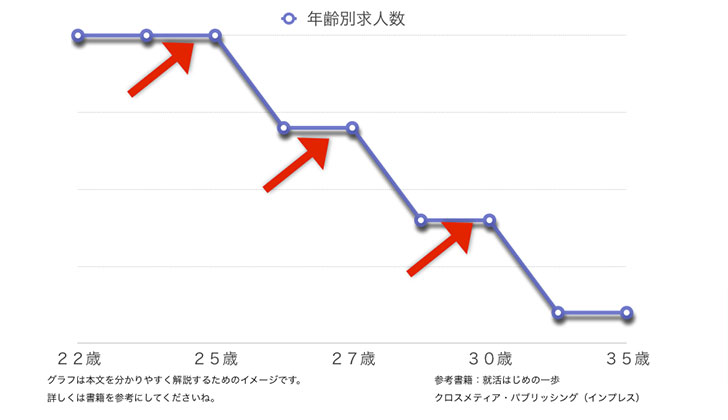

新卒ニートが就職する場合、当然「未経験者」として会社に就職します。実は、未経験者を募る求人の数は、25歳以降を境に減少していくと言われています。

例えば、25歳で応募できる(採用見込みがある)求人数より、27歳になったときに応募できる求人の数は少なくなるイメージです。

それはどうしてかというと、未経験者に関しては、年齢の若い人材を欲しがる企業が圧倒的に多いからです。

また、ブランク期間が長引くと就職率も下がることが分かっています。

以下は、厚生労働省がフリーターの就職率を「フリーター期間別」に調査したデータです。

【フリーターの就職率(フリーター期間別・男女合計)】

- 6ヶ月以内 64%

- 7ヶ月から1年 58.3%

- 1年から2年 52.2%

- 2年から3年 58.9%

- 3年超 48.9%

引用データ:厚生労働省HPより抜粋

このように、フリーター半年以内は6割以上が就職していますが、3年を超えると就職率は50%にも満たなくなっています。

就職へのモチベーションに関しても、時間が経つにつれて下がってしまう人が多いはずです。

企業が重視する3つのポイント

実は、ニートやフリーターなどの「未経験者」を採用する企業は、以下の3つのポイントを重視する傾向があります。

- 将来性

- やる気・熱意

- 人柄

若い人材のほうが将来性はありますし、ニート期間が短いほうがやる気や熱意を感じます。

また、「社内に溶け込めるか」「正社員としてやっていけるか」などの人柄を見るときも、ニート歴が長すぎると不安要素として映ってしまいます。

そのため、社会復帰を考えているなら、「早め」に行動することが非常に大切です。

新卒で退職後にニートになった場合は、再就職に向けて「今すぐ」動き出しましょう。

ニートからの就職に自信がもてないときは

でも、ニート期間があるし、就活に自信がもてない。。。

こんなふうに悩む人もいるかもしれません。

実は僕も、自分の経歴に引け目を感じ、就活に消極的な時期がありました。

しかし、新卒で退職してニートになったばかりなら、まだまだ若さもポテンシャルもあります。

きちんとコツを押さえて行動すれば、必ずやり直すチャンスは巡ってきます。

逆に、時間が経ってしまうと、ますます自信がなくなってしまいますし、ニート生活から抜け出すのも難しくなります。

不安かもしれませんが、「今」がんばって行動すれば、半年後、もしくは1年後には社会人生活をエンジョイしている可能性が高いです。

少し先の「自分の幸せのため」と考えて、早めに動き出してみてください。

退職理由をフォローすることが就職成功のカギ

次に押さえておきたいのは、退職理由や新卒でニートになった経緯はきちんとフォローすることです。

新卒のニートから就活するとき、最も不安になるのは、面接官や採用担当者に以下のような質問をされることではないでしょうか。

- どうしてすぐに会社を退職した?

- ブランクがあるのはなぜか?

- 正社員としてやっていけるのか?

「面接で弱みを突かれたらどうしよう」と不安になる人は多いはずです。

そのため、あらかじめ「弱み」に対する質問のフォローを準備しておくことが大切です。

具体的には、以下の3つの流れを意識してフォローを組み立てるのがおすすめです。

- 質問を受け止める・正直に答える

- 何を得たか・学んだかを伝える

- 今後はどうしていきたいかを話す

3つの流れで面接官や採用担当者に好印象を与える

例えば、「新卒で入社した会社をすぐに辞めてしまった理由」を質問された場合は、以下のように「辞めた理由」だけでなく「学び」「今後の展望」も併せて伝えましょう。

今のままでは自分が進みたいキャリアは目指せないと感じ退職を決意した。

ブランクは出来たが、自分としっかり向き合う時間をもてたことで、本当に進むべき道が見えた。

就職できたら、すこしでもはやく戦力になれるように精進していきたい。

基本的に、新卒のニートやフリーターを採用する企業は、その人の「弱み」に関する質問をすることで、

- 将来性はあるか

- 過去から学べる人か

- どんな人柄か

などをチェックしています。

そのため、面接官の質問を怖がるのではなく、

- 質問を受け止める・正直に答える

- 何を得たか・学んだかを伝える

- 今後はどうしていきたいかを話す

これらを意識したフォローを心がけましょう。

そうすれば、面接官や採用担当者に好印象を与えることができるはずです。

新卒ニートの弱み対策をしておけば、就活の不安はグッと軽くなります。

新卒就活との違いを理解して就活を進める

3つ目のポイントは、新卒就活との違いを理解しておくことです。

ニートから就職する場合、就活方法が新卒時とは異なります。

とくに以下の3つは注意すべきです。

- 自分から積極的に行う

- 就職しやすい仕事を狙う

- ブラック企業対策を徹底する

自分から積極的に行う

例えば、新卒の就活は以下のような傾向があります。

- 企業説明会が行われる

- 求人が出揃う時期が決まっている

- みんな同時期に就活をはじめる

就活シーズンに合わせて動いたり、レールに乗って就活をするイメージではないでしょうか。

しかし、ニートから就職する場合、自分に合う求人がいつ現れるか予測できませんし、一緒に就活をする仲間がいるわけでもありません。

すべては「自分次第」です。

つまり、ニートから就活する場合、新卒のとき以上に積極性をもって就活をする姿勢が求められるわけです。

常に求人に目を光らせたり、自分から行動することがとても大切ということは頭に入れておいたほうが良いですよ。

就職しやすい仕事を狙う

求人を探すときは、未経験者が就職しやすい業界や仕事を狙うことも大切です。

ニートが就職する場合、新卒時に比べれば就職チャンスは減っています。仕事を選びすぎてしまうと、

- なかなか就職できない

- ニート期間が長くなる

- ますます自信がなくなる

このような悪いループにハマってしまいます。

もちろん、やりたい仕事があるなら挑戦すべきですが、まずは就職できる可能性の高い求人にアプローチしてみることも大切です。

例えば、未経験者の採用実績が多い職種は以下のデータが参考になるはずです。

「職種未経験者歓迎」の割合が多い職種

- 美容・ブライダル・ホテル・交通

- 販売・フード・アミューズメント

- 技能工・設備・配送・農林水産 他

- 保育・教育・通訳

- 医療・福祉

- 管理・事務

- 公共サービス

- 企画・経営

- 医薬・食品・化学・素材

- コンサルタント・金融・不動産専門職

- 営業

- クリエイティブ

- 電気・電子・機械・半導体

- 建築・土木

- WEB・インターネット・ゲーム

- ITエンジニア

未経験者の採用実績が多いということは、

- 研修制度が充実している

- 同期も未経験者が多い

こうした可能性があるので、職場に馴染みやすいという特徴もあります。

こだわりすぎて就活が進まないという状況だけは避けたいので、未経験者が就職しやすい業界・仕事へのチャレンジは必須です。

ブラック企業対策を徹底する

残念ながら、再就職を目指す新卒のニートは、ブラック企業のターゲットになりやすい存在です。いくら採用のハードルが低くても、

- 長時間労働で休みがない

- いきなり現場に放り出される

- 給料が低くて生活できない

こんな職場では、また早期離職につながってしまいますよね。退職を繰り返してしまうと、さらに再就職は厳しくなってしまいます。

そのため、新卒の就活時以上にブラック企業対策を徹底しましょう。

具体的には、情報収集の精度を高めることが大切です。

最後の章でもお話ししますが、たったひとりで企業情報を集めるのには限界があります。

- どんな職場か

- 細かな仕事内容

- 上司はどんな人か

このような情報は、通常、入社するまでは知ることができません。そのため、企業情報を熟知している、「エージェント系のサービス」を活用して情報収集をしましょう。

エージェントのキャリアアドバイザーは、紹介する企業を事前に訪問するなどして、詳細な情報を集めています。

採用担当者と打ち合わせ等をしていることがほとんどなので、内部情報に詳しいのです。

エージェントを活用することは、ブラック企業対策としても非常に有効です。

ブラック企業にだけは捕まらないように情報収集は徹底しましょう。

就活は1人で悩まないことが大切|挫折を防ぐコツ

最後のポイントは、就活をひとりで悩まないことです。

新卒のニートが再就職する場合、

- どんな仕事を選ぶべきか悩む

- 面接や書類対策が不安

- ニート歴があるから自信がない

など、不安を感じる場合がほとんどです。そもそも、なにから手を付けていいか分からないという人も多いのではないでしょうか。

そんな状態でひとり就活をしても、挫折する可能性が非常に高いと言えます。実際に僕も、一度就活を諦めた経験があり、再チャレンジをするのは大変でした。

そのため、ひとりで就活を進めようと思わず、頼れるサービスをきちんと頼る姿勢が大切です。

具体的には、ハローワークやサポステ、就職エージェントなど、就活をサポートしてくれるサービスを活用してください。

とくに「就職エージェント系のサービス」は、求人を出している企業と結びつきが強いため、

- 希望に合う求人を紹介してもらいやすい

- 面接のコツを教えてもらいやすい

- 書類免除などのケースもある

など、多くのメリットがあります。

先にお話ししたように、ブラック企業対策としても有効です。

就活を挫折しないためにも、就職エージェントは賢く活用しましょう。

失敗しない就職エージェントの選び方

ただし、エージェント選びにもコツがあります。有名なエージェント系サービスは、

- リクルートエージェント

- DODA

- マイナビエージェント

などですが、こうした総合型転職エージェントは、正社員経験がある転職者を対象にしているケースが多いので、あまりおすすめはできません。

そのため、ニートや無職(未経験者)の就職を専門的にサポートしているエージェントを選ぶことが大切です。

そのほうが、相談しやすく、自分に合う求人を紹介してもらえる可能性がグンと上がります。

とくにおすすめできるのは、以下の3つの就活サービスです。

- 就職カレッジ(ジェイック)

- キャリアスタート

- ハタラクティブ

就職カレッジは、株式会社ジェイックが運営している未経験者やフリーター、既卒者などに特化した就職サービスです。

- 初めての就活でも相談しやすい

- 離職率が低い優良企業の紹介

- 無料の就職講座実施

などの特徴があり、就活が不安な人にとことん寄り添ったサービスです。

厚生労働省委託業者が認めている、「職業紹介優良事業者」でもあります(日本で43社しか認められていません)。

そのため、ブラック企業対策にも強く、サポート内容も手厚いエージェントです。

サポート対応地域は、下記のとおり。

山形 福島 茨城 栃木

群馬 埼玉 千葉 東京

神奈川 新潟 石川 山梨

長野 岐阜 静岡 愛知

三重 滋賀 大阪 兵庫

奈良 和歌山 岡山 広島

福岡 熊本

(※対応地域は変わる可能性あり)

会員登録は簡単な入力をすれば1分程度で終わります。

未経験で優良企業に就職したいなら、真っ先に活用したいサービスです。登録をサクッと済ませて、1歩前に進みましょう。

※就職カレッジではWEB面談も実施しています。自宅にいながら安心して相談できます。

続いてお伝えする「キャリアスタート」は、株式会社キャリアスタートが運営する、第二新卒やフリーター、既卒者に特化した就職エージェントです。

- マンツーマンフルサポート

- 未経験OK求人が多数

- 内定率80%超え

などの特徴があり、利用者の満足度が非常に高いサービスです。

経験豊富なコンサルタントが書類添削から面接までマンツーマンでフルサポートしてくれるので、迷わずスムーズに就活を進めることができます。

また、約1000件の未経験向け求人から仕事を紹介してもらえるため、内定率が高く満足度の高い結果が期待できます。

登録は以下のように3ステップで簡単に行えます。

就職率とサポートの質は間違いないので、未経験で就職を目指すなら必ず登録しておきたいサービスです。

最後にお伝えする「ハタラクティブ」は、レバレジーズ株式会社が運営する20代向けの転職・就職エージェントです。

- 適職が見つかりやすい

- マンツーマンサポート

- 内定スピードが早い

などの特徴があり、仕事選びで悩む人におすすめできるサービスです。

ハタラクティブでは、自己理解を深める独自のカウンセリングを行っています。そのため、適職が見つかりやすく就活の成功率も高いのが魅力です。

また、最短2週間で内定が出るケースもあり、素早い就活が可能なエージェントでもあります。登録は、以下のような対話形式で進むのでとても簡単。

早く就職を決めたい方や適職を相談したい方は、ジェイックやキャリアスタートと併せてハタラクティブも活用しましょう。

まずは2〜3社登録して自分に合うエージェントを見つけましょう!

お伝えしたエージェントサービス

【就活に不安がある・ブラックは避けたい】

⇒就職カレッジ(ジェイック)

【就職率とサポートの質が高い】

⇒キャリアスタート

【内定が早く適職が見つかりやすい】

⇒ハタラクティブ

新卒で退職してニートになったらどうする?その後の社会復帰方法を解説

ここからは、新卒で退職してニートになった方に多い悩みや不安を深堀りしています。気になる内容だけ目を通してみてください。

- 新卒1ヶ月で辞める人の割合はどのくらい?

- 退職した理由は何?新卒社員が辞めるよくあるケース

- 新卒退職後に一旦ニートになるのはアリ?その後は?

- ニートが許されるのは何歳まで?

- 新卒退職後に引きこもり状態になる心理的な理由

- 20代で無職でも再就職は可能?成功事例を紹介

- ニートの社会復帰率はどれくらい?

- 新卒9ヶ月で退職しても大丈夫?再スタートを切る方法

新卒1ヶ月で辞める人の割合はどのくらい?

新卒社員が入社後1ヶ月で辞める割合は、学歴によって異なります。リクルートワークス研究所の調査によれば、大卒の場合は約1%強、高卒では約3%となっています。

入社後3ヶ月までの退職率を含めると、大卒で約3.2%、高卒では7.4%に増加します。これらのデータから、新卒社員が短期間で退職するケースは一定数存在していることが分かります。

短期間で退職することに対して不安を感じる人も多いですが、法的には問題ありません。

ただし、次のキャリアを考える際には、早期退職の理由を明確にし、自分に合った職場を慎重に選ぶことが重要です。

退職した理由は何?新卒社員が辞めるよくあるケース

厚生労働省の調査によれば、新卒社員が退職する理由で最も多いのは「労働時間や休日などの条件が良くない」(22.2%)です。(引用データ:厚生労働省|平成25年若年者雇用実態調査の概況)

入社前に想定していた勤務条件と実際の状況が異なるケースが多いようです。

次いで、「人間関係が良くない」(19.6%)、「仕事内容が自分に合わない」(18.8%)という理由も上位に挙げられています。

また、「給与への不満」(18.0%)や「ノルマや責任が重すぎた」(11.1%)といった理由もあります。

新卒退職後に一旦ニートになるのはアリ?その後は?

新卒で退職した後、一旦ニートになるのはアリなのでしょうか。これはどちらとも言えません。

例えば、ブラック企業に入社してしまった場合、「心身を休める時間」としてニート期間を肯定的に捉える場合もあります。

しかし、ニート期間が長引くと再就職へのハードルは高くなるため、推奨はできないという見方もあります。

再就職へのモチベーションを切らさないことが大切

ニート状態になる主な理由として、「勢いで退職した」「次の仕事を決めずに辞めた」「無職生活に慣れてしまった」などがあります。

自分自身と向き合う時間を持つことは重要ですが、その間にも具体的な行動計画を立てる必要があります。

ニートになってしまった場合は、心身ともにリフレッシュさせ、「いつまでこの状態でいるか」期限を設定することが大切です。再就職へのモチベーションを切らさないことが大切です。

ニートが許されるのは何歳まで?

ニートが許される年齢に明確な基準はありません。しかし、一般的に「ニート」は、15歳から34歳までの未就労・未就学者を指すことが多いです。

また、未経験で正社員になる可能性が高いのは20代後半程度までと言われています。そのため、ニートが許される年齢は20代後半から30代前半と考えられます。

これは、厚生労働省の「若年無業者」の定義に基づいています。35歳以上になると「中年無業者」や「高齢ニート」と呼ばれることもあります。

いずれにしても、自分に合ったタイミングで社会復帰を目指すことが大切です。どの年齢でも再スタートは可能ですが、早い段階で行動するほど選択肢が広がります。

新卒退職後に引きこもり状態になる心理的な理由

新卒退職後に引きこもり状態になる背景には、心理的要因が深く関係しています。主な理由として挙げられるのは以下の通りです。

自己肯定感の低下

退職による挫折感や失敗体験から、「自分には価値がない」と感じるようになり、人との関わりを避けるようになります。

劣等感や比較意識

同世代の友人や同期がキャリアを積む中、自分だけ取り残されたように感じ、外部との接触を避ける傾向があります。

過去のトラウマ

いじめや不登校などの過去の経験が影響し、新しい環境への適応に対する恐怖心を抱くケースもあります。

家庭環境の影響

過干渉や過保護な親に育てられた場合、自分で意思決定をする力が育たず、結果として引きこもりにつながることがあります。

20代で無職でも再就職は可能?成功事例を紹介

結論から言うと、20代で無職状態でも、再就職は十分可能です。

なぜなら、若年層の採用ニーズは高く、企業は「成長性」や「柔軟性」を重視しているため、経験が浅くても採用されやすい傾向があるからです。

例えば、新卒後1年以内に退職し、その後半年間無職だった20代の男性は、転職エージェントのサポートでIT企業に就職したケースがあります。

未経験からプログラミングスキルを学び、ポテンシャル採用枠で内定を獲得しました。

自分の強みや目標を明確にすることが重要

再就職活動では、自分の強みや目標を明確にすることが重要です。

例えば、「コミュニケーション能力」「学習意欲」など、自分がアピールできるポイントを書き出してみましょう。

また、無職期間中の活動も評価されるため、この期間に資格取得やスキルアップに取り組むと良い結果につながります。

ニートの社会復帰率はどれくらい?

ニートの社会復帰率は約39.4%とされています。これは、15歳~34歳までのニート状態だった人のうち、およそ3人に1人が1年以内に社会復帰していることを意味します。(引用データ:独立行政法人労働政策研究・研修機構「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③-平成29年版「就業構造基本調査」より-)

内訳としては、正社員就職が18.0%と最も高く、続いてパート・アルバイトへの就職が10.5%となっています。

年代別では20代前半の社会復帰率が最も高く、男性で40.7%、女性で51.8%です。

一方で30代後半になると男性21.5%、女性26.8%と低下し、年齢が上がるほど復帰が難しくなる傾向があります。このため、若い段階で行動を起こすことが重要です。

学歴別では、大卒ニートの社会復帰率が最も高く、大卒女性では66.2%と非常に高い数値を示しています。一方、中卒では社会復帰率が20%以下となり、高学歴ほど有利な傾向があります。

新卒9ヶ月で退職しても大丈夫?再スタートを切る方法

新卒で9ヶ月という短期間で退職しても、その後のキャリア形成は十分可能です。厚生労働省によると、新卒入社後3年以内の離職率は約34.9%と高く、多くの人が早期退職を経験しています。

そのため、「自分だけ」と思わず前向きに行動することが重要です。再スタートを切るためには以下のステップがおすすめです。

自己分析

自分の強みや価値観を見つめ直し、「どんな仕事なら続けられるか」を考えます。

市場調査

希望する業界や職種の求人動向を調べ、自分に合った働き方を模索します。

スキルアップ

退職期間中に資格取得やオンライン講座などでスキルを磨きます。これにより次の就職先で即戦力として活躍できる可能性が高まります。

転職エージェント活用

第二新卒枠や未経験歓迎求人を取り扱うエージェントを利用し、自分だけでは見つけられない求人情報を得ます。

ポジティブな説明

面接時には退職理由や短期間で辞めた背景についてポジティブな説明を心掛けます。「自分に合った環境を探すため」など前向きな理由付けが重要です。

短期間で退職した経験はマイナス要素になる場合もあります。

しかし、それ以上に「早期退職から学んだこと」や「今後どう成長していきたいか」を明確に伝えることで、新しいキャリアへの道は開けます。

お伝えしたエージェントサービス

【就活に不安がある・ブラックは避けたい】

⇒就職カレッジ(ジェイック)

【就職率とサポートの質が高い】

⇒キャリアスタート

【内定が早く適職が見つかりやすい】

⇒ハタラクティブ

まとめ:新卒ですぐ退職してニートになったらどうする?失敗しない社会復帰術

最後に今回の記事をまとめます。

- 新卒で退職後にニートになる人は一定数存在する

- ニート期間が長引くほど再就職の難易度が上がる

- 若いほど未経験者採用枠での就職が有利

- 企業はニート状態の人材に将来性や熱意を重視する

- ニートの社会復帰率は約39.4%である

- 正社員への復帰率は18.0%と最も高い

- 女性の社会復帰率は男性よりも高い傾向がある

- 学歴が高いほど社会復帰率が上昇する

- 引きこもり状態になる心理的要因には自己肯定感の低下がある

- 同世代との比較による劣等感が引きこもりを促進する

- 再就職には早期行動が重要である

- 転職エージェントや支援サービスの活用が効果的

- スキルアップや資格取得は再就職成功率を高める

- 面接では退職理由をポジティブに説明する必要がある

- 短期間で退職してもキャリア形成は十分可能

お伝えしたエージェントサービス

【就活に不安がある・ブラックは避けたい】

⇒就職カレッジ(ジェイック)

【就職率とサポートの質が高い】

⇒キャリアスタート

【内定が早く適職が見つかりやすい】

⇒ハタラクティブ